津波について詳しく知る:発生メカニズムから命を守る対策まで

皆様こんにちは!

横浜ペイントは横浜市を中心に高品質&低価格な外壁塗装・屋根工事・雨漏り修理をご提供する専門店です。

横浜ペイントのブログをご覧頂きありがとうございます♪

今回は津波について、7/29にカムチャツカ半島付近でM8.7の地震があり日本列島にも津波がきましたね

そこで、津波について詳しく解説させて頂きます。ぜひ、最後までご覧頂ければ嬉しいです。

はじめに

1. 津波とはなにか?

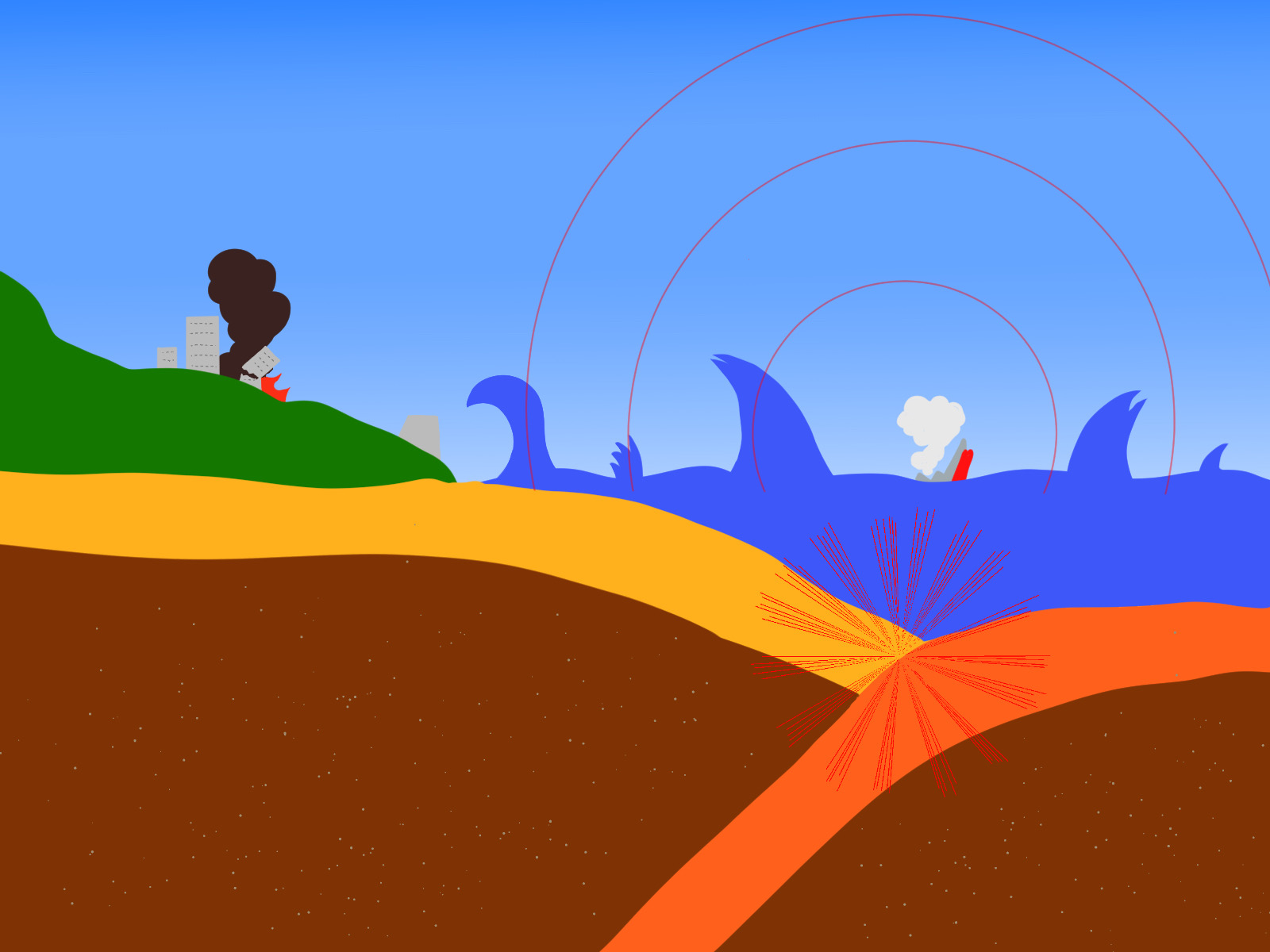

津波(つなみ)とは、海底で発生した地震や火山の噴火、地すべりなどによって、海水が急激に動き、波が発生する自然現象です。普段の海の波と異なり、津波は水の塊そのものが長い距離を押し寄せるもので、巨大なエネルギーを持っています。

津波の高さは数センチのものから数十メートルに達するものまで様々で、海岸に到達するまで数分から数時間かかる場合もあります。

津波は一度だけではなく、数回にわたって押し寄せるため、「第一波が最も大きい」とは限りません。

油断していると一瞬でのまれてしまうことがわかりますね!

2. 津波の発生原因

津波の主な原因は「海底の急激な地形変動」です。具体的には、次のような現象があります。

● 海底地震

もっとも一般的な津波の原因です。プレートの境界で大きな断層がずれ、海底が持ち上がったり沈んだりすることで、その上の海水も動かされて津波になります。2011年の東日本大震災や2004年のスマトラ沖地震による津波がその例です。

私は、この津波しか知識がありませんでした。東日本大震災が最も記憶に新しく恐怖で動画を見て記憶から消えません。

● 海底火山の噴火

海底火山が爆発すると、急激に水が押し上げられて津波になります。2022年のトンガ沖噴火でも津波が太平洋全域に広がりました。

火山の噴火でもこのようなことがおこるんですね!火山が起きたら津波も一緒にということを頭に入れておかなければなりませんね。

● 海底地すべり

地震や火山活動によって海底の土砂が一気に崩れ落ちることで津波が発生します。水中の地すべりは想像以上にエネルギーが大きく、局所的に巨大津波を起こすこともあります。

● その他の原因

氷山の崩落や隕石の海への衝突でも津波が発生する可能性がありますが、これらは非常にまれなケースです。

令和6年能登半島地震で生じた海底地すべりの痕跡を検出 | JAMSTEC | 海洋研究開発機構 | ジャムステック

3. 津波の特徴

津波は通常の波と比べて特徴が大きく異なります。以下にその主な特徴を挙げます。

● 波長が非常に長い

通常の風波の波長が数十メートル程度であるのに対し、津波の波長は100km以上に達することもあります。これにより、津波は深海でも減衰せず高速で伝わります。

● 高速移動

津波は深い海では時速700~800kmの速さで移動します。これはジェット機並みのスピードです。日本沿岸の沖合で発生した津波は、数分で陸地に到達する可能性があります。

● 押し寄せる水の塊

津波は「波」というより、「海そのものが盛り上がってくる」ような現象です。大きな音もなく、水位が突然上昇することがあり、「引き波」や「黒い壁のような波」と表現されることもあります。

● 繰り返し襲う

津波は一度だけで終わるものではありません。第一波が比較的小さくても、その後により大きな波が来ることが多く、長ければ数時間~数日続くこともあります。

4. 津波の被害事例

● 東日本大震災(2011年)

マグニチュード9.0の地震により、最大40.1メートルの津波が押し寄せ、東北地方の広範囲を襲いました。死者・行方不明者は2万人以上、住宅被害は40万棟以上にのぼりました。福島第一原子力発電所事故の直接原因にもなっています。

● 明治三陸地震津波(1896年)

岩手県沖で発生したM8.5の地震により、最大38.2メートルの津波が発生。2万人以上が亡くなりました。この地震では強い揺れを感じなかった地域もあり、「津波地震」として知られています。

● チリ地震津波(1960年)

南米チリで発生したM9.5の巨大地震による津波が、22時間後に日本にも到達。死者142人、行方不明者40人、住家の流失・半壊5,000棟以上の被害を受けました。これにより「遠地津波」の恐ろしさが認識されました。

5. 津波警報と速報

日本では気象庁が地震発生後に迅速に津波警報・注意報を発表します。これには3段階あります。

| 種類 | 内容 | 避難行動 |

|---|---|---|

| 大津波警報 | 予想される津波高さが3m以上 | 今すぐ高台に避難 |

| 津波警報 | 津波高さが1m~3m程度 | 海岸・河口から避難 |

| 津波注意報 | 0.2m~1m未満 | 海辺に近づかない |

緊急地震速報やテレビ、ラジオ、スマートフォン、地域の防災無線などから情報を受け取れる体制を整えておくことが重要です。

6. 津波から命を守るには

津波は防ぐことができない災害ですが、正しい行動を取ることで命を守ることができます。

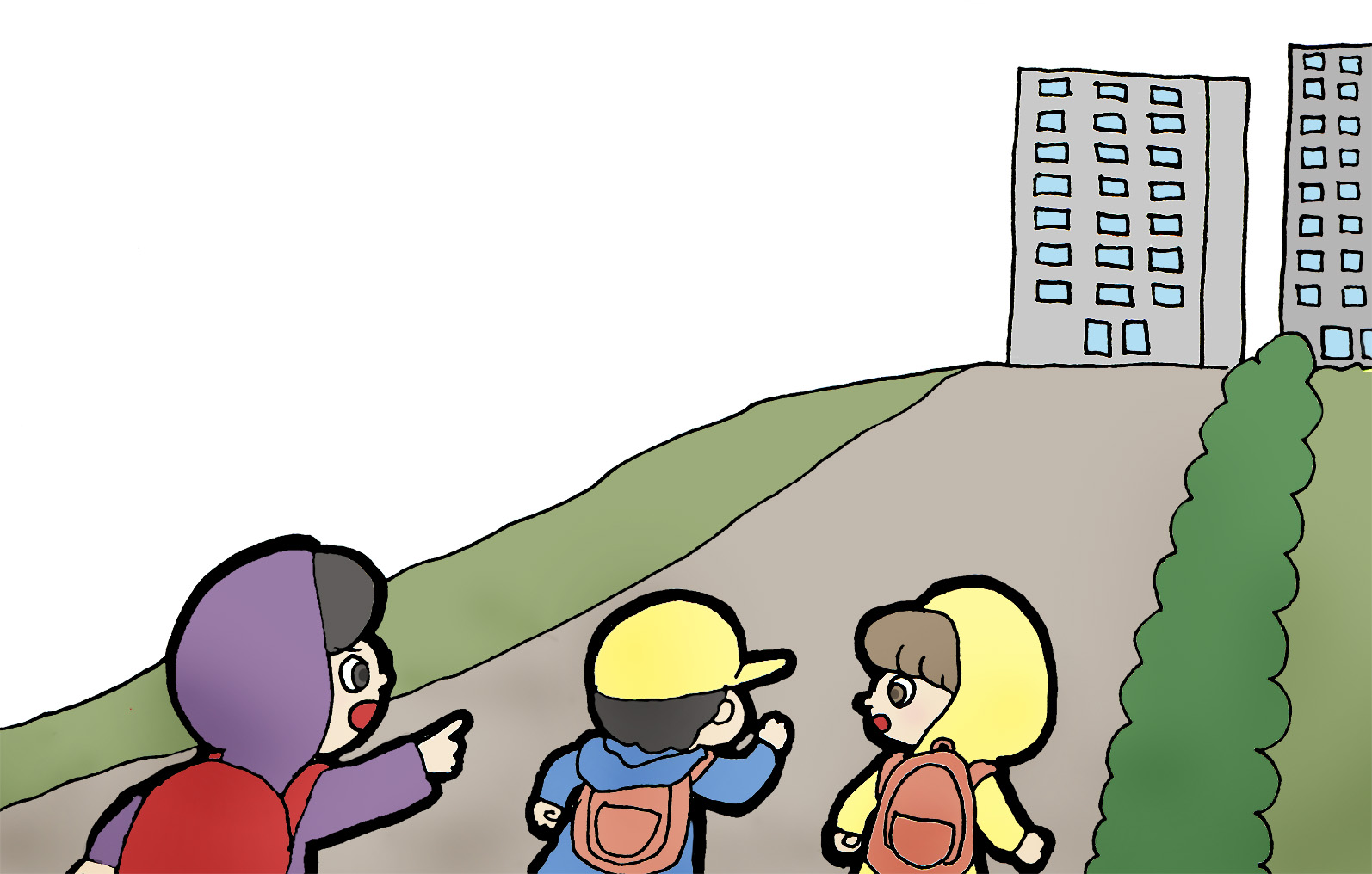

● 強い揺れを感じたら、すぐに高台へ避難

海の近くで大きな揺れを感じたら、すぐに津波の可能性を疑って避難しましょう。迷ってはいけません。津波は予想より早く来ます。

● 津波避難場所の確認

住んでいる地域や通学・通勤先周辺の「津波避難ビル」や「避難ルート」を日頃から確認しておきましょう。ハザードマップの活用も有効です。

● 車ではなく徒歩で避難

地震後は道路が混雑したり寸断される可能性があるため、原則として徒歩で避難します。高齢者や子どもと一緒に逃げる訓練も大切です。

● 避難は「てんでんこ」

「てんでんこ」とは、津波の際には家族であってもそれぞれが自分の判断で率先して避難するという教えです。お互いの命を守る行動です。

「てんでんこ」とは何か?共倒れせずに未来へ命をつなぐための言葉 | 防災新聞

7. 津波対策の進歩

東日本大震災以降、日本各地では津波対策が強化されています。

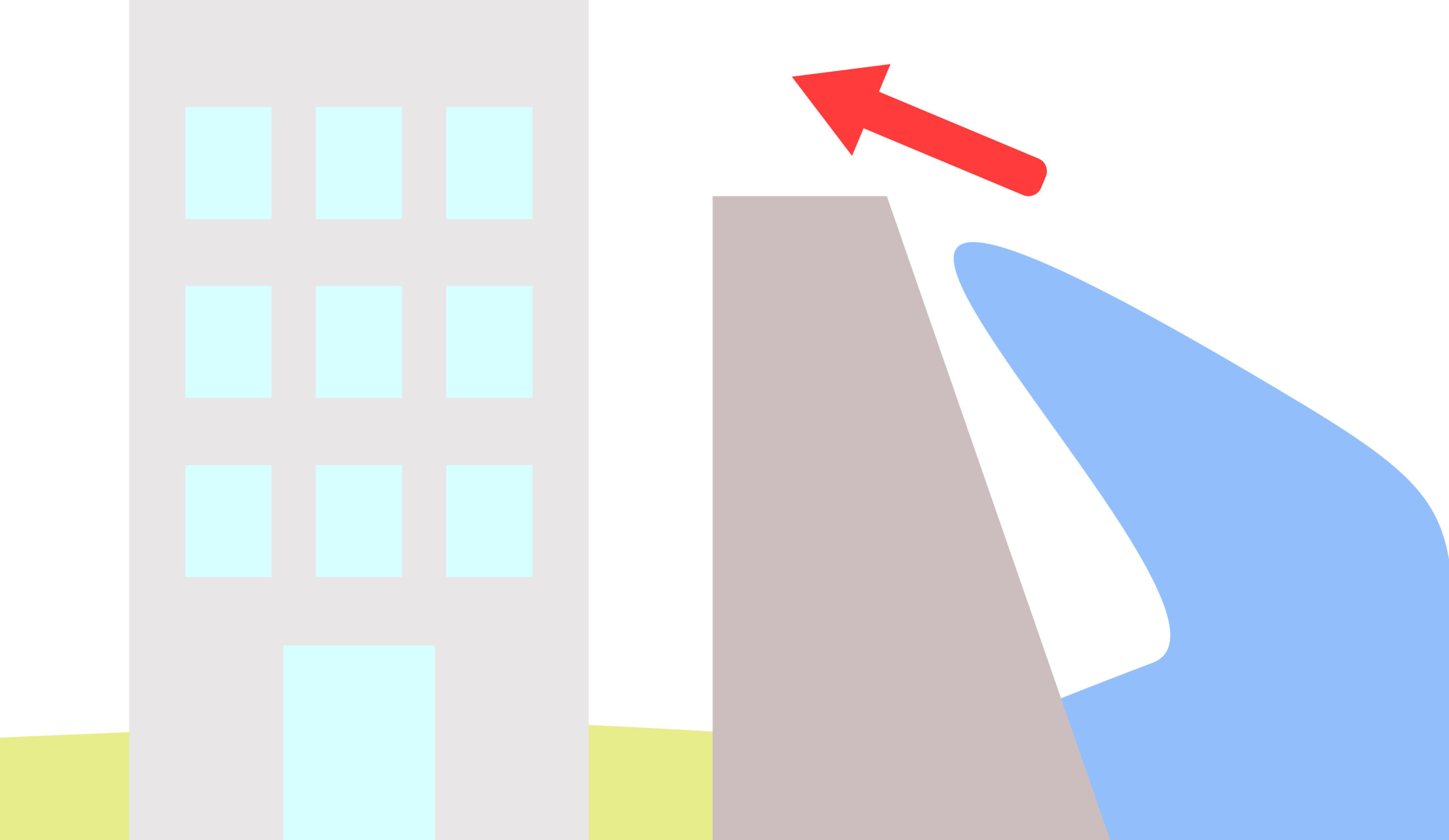

● 防潮堤・水門の建設

津波の力を弱めるための高い防潮堤や、自動で閉まる水門が各地に整備されつつあります。

● 津波避難ビル

市街地に避難する場所が少ない地域では、鉄筋コンクリート製の避難ビルが設けられています。3階以上が指定避難場所とされることが多いです。

● 地域防災訓練

定期的な避難訓練が行われ、住民が迅速に行動できるようにしています。学校や企業でも津波を想定したマニュアルが整備されています。

8. 津波と私たちのこれから

地震と同じく、津波の発生を正確に予知することは不可能です。しかし、被害を最小限にすることはできます。

「備えあれば憂いなし」。常に最悪のケースを想定して備えることが、命を守る第一歩です。家族と避難ルートを確認する、持ち出し袋を準備する、防災アプリを入れる――その一つひとつの行動が、津波から生き延びる確率を大きく高めるのです。

まとめ

津波は目に見えない海の深部で突然発生し、驚異的な速さで陸地を襲います。地震と連動して発生することが多いため、海辺に住む人だけでなく、旅行や出張で沿岸部を訪れる人にとっても備えが不可欠です。

津波の知識を持ち、日頃の備えと避難行動を心がけることで、大切な命と暮らしを守ることができます。自然の力は私たちに抗えませんが、「知ること・備えること」は私たちの力です。

お問合せ・資料請求

お問合せ・資料請求