地震について:仕組みと対策を知る

皆様こんにちは!

横浜ペイントは横浜市を中心に高品質&低価格な外壁塗装・屋根工事・雨漏り修理をご提供する専門店です。

横浜ペイントのブログをご覧頂きありがとうございます♪

今回は、地震についてメガニウムや対策ついて詳しく解説させて頂きます。

ぜひ、最後まで見て頂ければ嬉しいです。

はじめに

1. 地震とはなにか?

地震とは、地下の岩盤がずれたり、ひび割れたりすることで発生する地面の揺れのことです。地球の表面はプレートと呼ばれる巨大な岩の板で構成されており、そのプレートが互いにぶつかったり、沈み込んだり、ずれたりすることで、地震が起こります。地震のエネルギーは「震源」と呼ばれる場所から放出され、地表へと伝わり、人々が揺れを感じるのです。

2. 地震の発生メカニズム

地震の多くは「プレート境界型地震」と呼ばれるもので、プレート同士の境界部分で発生します。日本列島は4つのプレート(ユーラシアプレート、北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート)がぶつかり合う非常に複雑な場所に位置しているため、世界でも有数の地震多発地帯となっています。

プレートが長期間にわたり押し合い、やがて限界に達すると、一気にずれが生じてエネルギーが放出されます。このエネルギーが地震波となって地表に届き、私たちは地面の揺れとしてそれを感じます。地震波には「P波(初期微動)」と「S波(主要動)」があり、まず速いP波が到達し、その後に強い揺れのS波が続きます。

地震波の種類!縦波&横波やレイリー波とラブ波の違いをわかりやすく解説

3. 地震の種類

地震は発生のメカニズムや特徴によっていくつかの種類に分類されます。

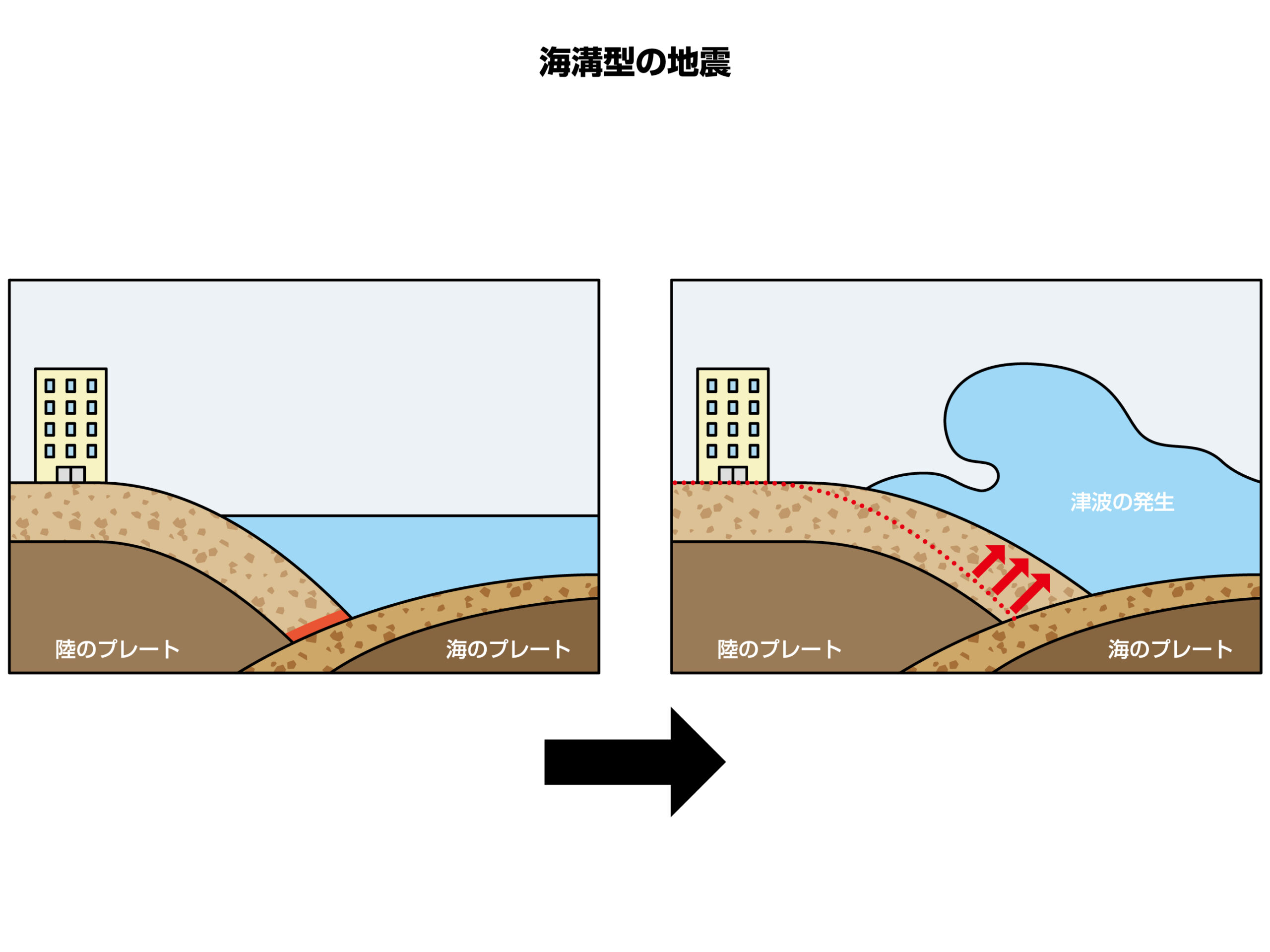

■ プレート境界型地震

これは海溝型地震とも呼ばれ、プレートが沈み込む場所で発生します。2011年の東日本大震災もこのタイプの巨大地震でした。マグニチュードが大きく、津波の発生リスクも高いため、非常に危険です。

■ 内陸直下型地震

活断層のずれによって発生する地震で、震源が浅く都市直下で起こる場合もあり、大きな被害を引き起こします。阪神・淡路大震災(1995年)がその典型例です。

内陸地震とは?被害が大きくなる原因も解説|記事一覧|くらし×防災メディア「防災ニッポン」読売新聞

■ 火山性地震

火山活動に伴って発生する地震です。マグマの動きによって地下の圧力が変化し、地震を引き起こします。これも活火山が多い日本では注意が必要です。

4. 日本と地震

日本は世界の地震の約10%が発生するとされる地震大国です。年間に有感地震(人が揺れを感じる地震)は1000回以上発生し、無感地震を含めると1日あたり数百回にものぼります。なぜこれほど地震が多いのかというと、日本列島が4つのプレートの接点にあるためです。

また、日本には2000以上の活断層が存在し、どこで地震が起きてもおかしくないといわれています。国土の狭さと都市の密集も相まって、地震被害が拡大しやすい環境といえるでしょう。

日本列島はなぜ山だらけ? 4つのプレートが生んだ日本の地形の特徴

5. 過去に起きた主な地震

● 関東大震災(1923年)

マグニチュード7.9。東京と横浜を中心に大被害をもたらし、10万人以上が犠牲になりました。火災による被害が甚大でした。

● 阪神・淡路大震災(1995年)

マグニチュード7.3。神戸市を中心に6434人の命が失われました。都市直下型の特徴があり、建物倒壊による被害が多かった地震です。

● 東日本大震災(2011年)

マグニチュード9.0。観測史上最大規模の地震で、津波や原発事故など複合的な災害を引き起こしました。死者・行方不明者は2万人以上にのぼります。

6. 地震への備えと対策

地震を避けることはできませんが、被害を最小限に抑えることは可能です。そのためには個人、家庭、地域、行政がそれぞれ備えをする必要があります。

● 耐震・免震・制震住宅の導入

古い木造住宅は耐震補強が必要です。新築時には耐震等級の高い建物、あるいは免震構造の住宅を選ぶことで地震時の揺れを大幅に軽減できます。

● 家具の固定と転倒防止

本棚や冷蔵庫、テレビなどは揺れで転倒しやすく、命にかかわる事故につながります。L字金具や転倒防止グッズでの固定が重要です。

● 非常用持ち出し袋の準備

水、食料、ラジオ、モバイルバッテリー、救急セット、懐中電灯、衛生用品などをまとめておくと安心です。最低でも3日分の備蓄を確保しましょう。

● 家族で避難経路・連絡手段を確認

地震発生時にどこに避難するか、連絡手段は何を使うかを事前に決めておくと混乱を防げます。災害用伝言ダイヤルやアプリの活用も有効です。

制震ダンパーとは?効果を解説│種類と特徴、価格や選び方など総合的に解説 | トキワシステム

7. 地震速報と防災技術の進化

日本では、気象庁が「緊急地震速報」を発信し、揺れが到達する前に警告を出す仕組みがあります。これにより、電車の停止、工場の機械停止、個人の避難行動などが可能になります。

また、地震予知の研究も進んでいますが、現段階では「いつ」「どこで」「どれくらいの規模で」という予測は非常に困難です。そのため、常日頃の備えこそが最善の対策です。

8. 今後の地震リスクと私たちにできること

政府の地震調査委員会によると、今後30年以内に首都直下型地震が発生する確率は70%といわれています。また、南海トラフ巨大地震も発生が懸念されており、国レベルの対策が進められています。

一方で、私たち一人ひとりができる対策も数多くあります。災害は「他人事」ではなく、「いつ自分の身に降りかかるか分からないもの」であると意識することが重要です。

まとめ

地震は自然現象の中でも特に予測が難しく、被害が甚大になりやすい災害です。しかし、日頃から正しい知識を持ち、備えることで、そのリスクを大きく減らすことが可能です。

家族と避難ルートを確認する、非常用品を揃える、住まいの耐震性を見直すなど、小さな行動の積み重ねが、命を守る大きな一歩になります。地震を「知ること」から、防災は始まります。

お問合せ・資料請求

お問合せ・資料請求