お彼岸の暮らしと住まい ― 日本の伝統行事と家庭の役割

皆様こんにちは!

横浜ペイントは横浜市を中心に高品質&低価格な外壁塗装・屋根工事・雨漏り修理をご提供する専門店です。

横浜ペイントのブログをご覧頂きありがとうございます♪

日本には四季折々の行事がありますが、その中でも「お彼岸」は春分・秋分の日を中心に前後3日間、合計7日間を指す仏教行事です。

現代では「お墓参りをする日」として知られていますが、実はもっと深い意味が込められており、住まいの在り方や家族のつながりとも密接に関係しています。

お彼岸の由来や意味をひも解きながら、家庭における暮らし方、住まいの役割、そして現代の生活にどう取り入れていくかを考えてみたいと思います。

お彼岸の由来と意味

1. 仏教から生まれた「彼岸」と「此岸」

「彼岸」とは、悟りの境地である極楽浄土を意味し、「此岸」は私たちが生きる現世を指します。春分・秋分の日は昼と夜の長さが等しくなるため、「彼岸」と「此岸」が最も通じやすい日と考えられたのです。ここから「ご先祖様に思いを届けやすい時期」とされ、お墓参りや供養の風習が広まりました。

2. 日本独自の発展

お彼岸は日本にしか存在しない独特の行事です。仏教由来ではあるものの、古来からの自然崇拝や先祖信仰と結びつき、「春は豊作祈願」「秋は収穫感謝」の意味も込められてきました。つまり、お彼岸は宗教行事であると同時に、自然と共に暮らしてきた日本人の生活習慣そのものともいえます。

彼岸と此岸の仏教の教えをどう活かす? 感謝の気持ちを深める方法|清谷寺

お彼岸と家庭の暮らし

1. お墓参り

お彼岸といえば、やはりお墓参りです。お墓を掃除し、花や線香を供え、手を合わせる。こうした行為を通して、家族がご先祖様とのつながりを確認します。特に、都会で暮らす人にとっては、故郷に帰省して親戚と顔を合わせるきっかけにもなります。

2. お供えと食文化

お彼岸には「ぼたもち」「おはぎ」を供える習慣があります。

-

春 →「牡丹の花」にちなみ、ぼたもち

-

秋 →「萩の花」にちなみ、おはぎ

どちらも小豆の赤い色に魔除けの力があるとされ、ご先祖様に供えるだけでなく、家族でいただくことで季節を感じ、伝統を受け継いでいきます。

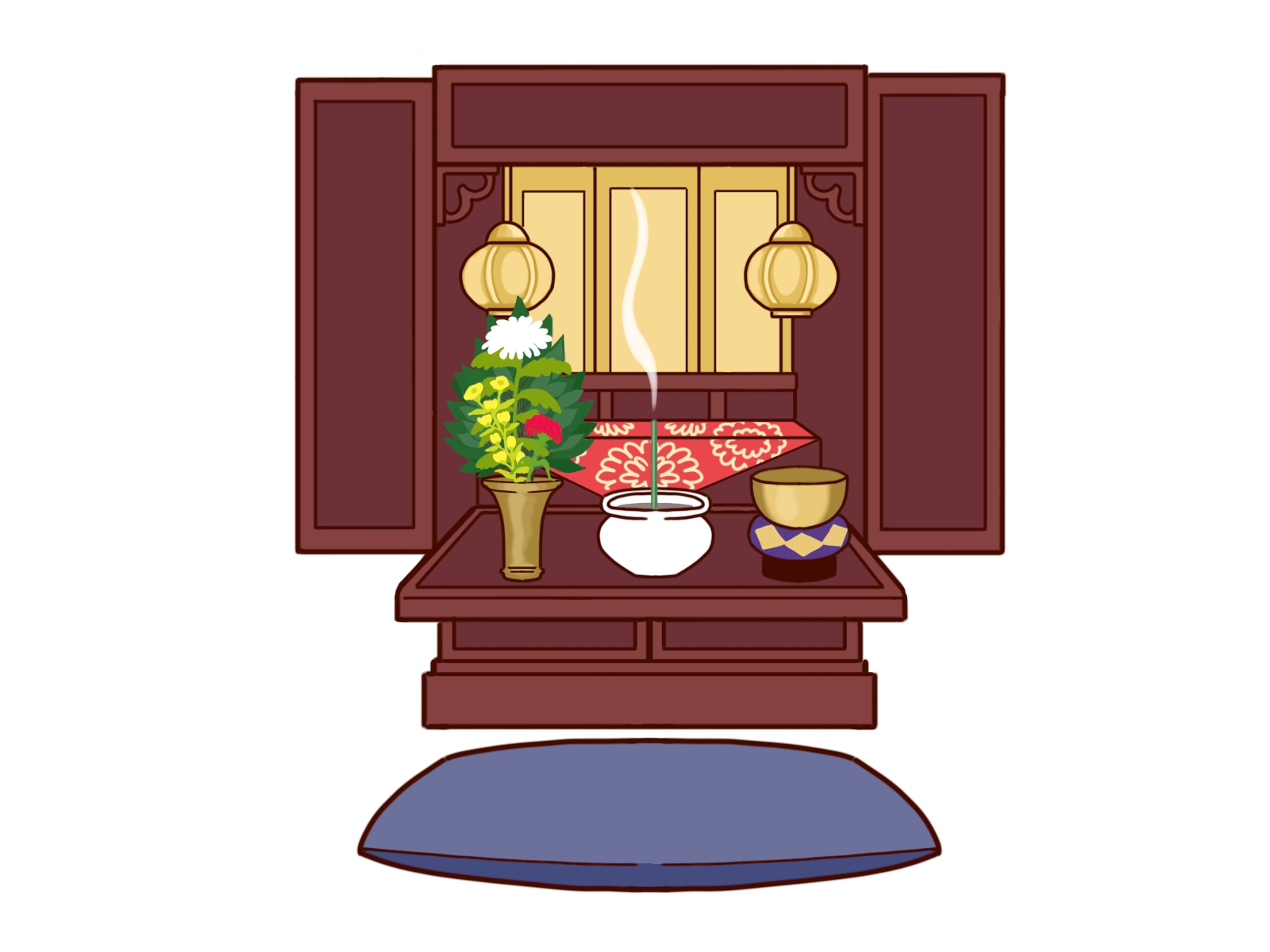

3. 家の中での供養

仏壇のある家庭では、お彼岸に合わせて仏壇の掃除をし、新しいお供えを整えることが一般的です。仏壇を中心に家族が集まることで、住まいが「祈りの場」としての役割を果たします。

私は、長崎に帰る際にお墓参りに行くことがありますが近年ではお墓参りに一年に一回行く家庭はどのくらいいるのでしょうか。

「ぼた餅」と「おはぎ」ほとんど同じに見えるけどどう違う?→季節の花の見立てやあんこの違いが日本らしさ満載 – Togetter [トゥギャッター]

住まいが果たす役割

1. 家族の記憶をつなぐ空間

お彼岸を通じて思い出されるのは、故人との記憶です。家には仏壇や写真、遺品などがあり、それらは「家族の歴史」を語り継ぐ大切な存在です。住まいは単なる生活の場である以上に、世代を超えた「心の拠り所」になっているといえるでしょう。

2. 集いの場所としての住まい

親戚が集まりやすいのもお彼岸の特徴です。大きな座敷やリビングは、世代を超えて人が集まり、語らい、食事を共にする場となります。現代では核家族化が進み、こうした光景は減ってきましたが、やはり住まいには「人を迎える力」が求められます。

3. 現代の住まいと仏事

近年はマンションや仏壇のない家庭も増えています。しかし、小さな仏壇や写真コーナーを設けたり、デジタル位牌を利用したりと、住まいの中でできる形はさまざま。重要なのは「ご先祖を想う心」であり、形にとらわれすぎる必要はありません。

確かに近年では、家族一同が集まってやることは少ない印象ではありますので「ご先祖を想う心」を持ち思い出すだけでもとっても大事ですよね!

現代におけるお彼岸の意味

1. 忙しい生活の中で「立ち止まる時間」

お彼岸は、普段の慌ただしい生活から一歩立ち止まり、家族や自分自身を見つめ直す機会です。お墓参りや仏壇への手合わせは、心を落ち着け、感謝の気持ちを育む時間でもあります。

2. 親子で学ぶ日本の文化

子どもたちにとって、お彼岸は伝統を知るきっかけになります。なぜお墓参りをするのか、なぜおはぎを供えるのかを親が説明することで、文化の継承が生まれます。住まいはその舞台となり、家庭教育の一部としても大きな意味を持つのです。

3. 「住まい=心を育む場所」

住宅は雨風をしのぐためだけのものではありません。お彼岸を通じて、住まいは「ご先祖とつながり、家族が集い、心を育てる場」であることを改めて感じさせてくれます。

まとめ

お彼岸は、仏教の教えと日本人の自然観が融合した独自の行事です。ご先祖を供養するだけでなく、自然への感謝、家族のつながりの確認、そして住まいの役割を考える大切な機会でもあります。

現代では生活スタイルが変わり、伝統行事が薄れつつありますが、心を込めて手を合わせるだけでも十分に意味があります。お彼岸を暮らしに取り入れることは、過去と未来をつなぐ小さな橋渡しになるのです。

感想

今回「お彼岸」について改めて調べながら、単なる宗教行事以上の意味を持つことを強く感じました。

私自身、お墓参りに行くと心が落ち着き、ご先祖への感謝を思い出します。そして、それを行う「場」としての住まいの大切さにも気づかされます。

現代の家は機能性やデザインに注目が集まりがちですが、心を育み、家族をつなぐ役割も忘れてはいけないと思いました。お彼岸という習慣は、私たちに「住まいと暮らしの本当の意味」を思い出させてくれるものだと感じました。

お問合せ・資料請求

お問合せ・資料請求